- ポップスの歴史を知りたい方

- ロックの源流を知りたい方

- ブルースをこれから探求していきたい初心者

- ブルースをより深く立体的に知りたい方

- バディ・ガイについて知りたい方

- 音楽を言葉や物語と共に深く味わう体験が好きな方

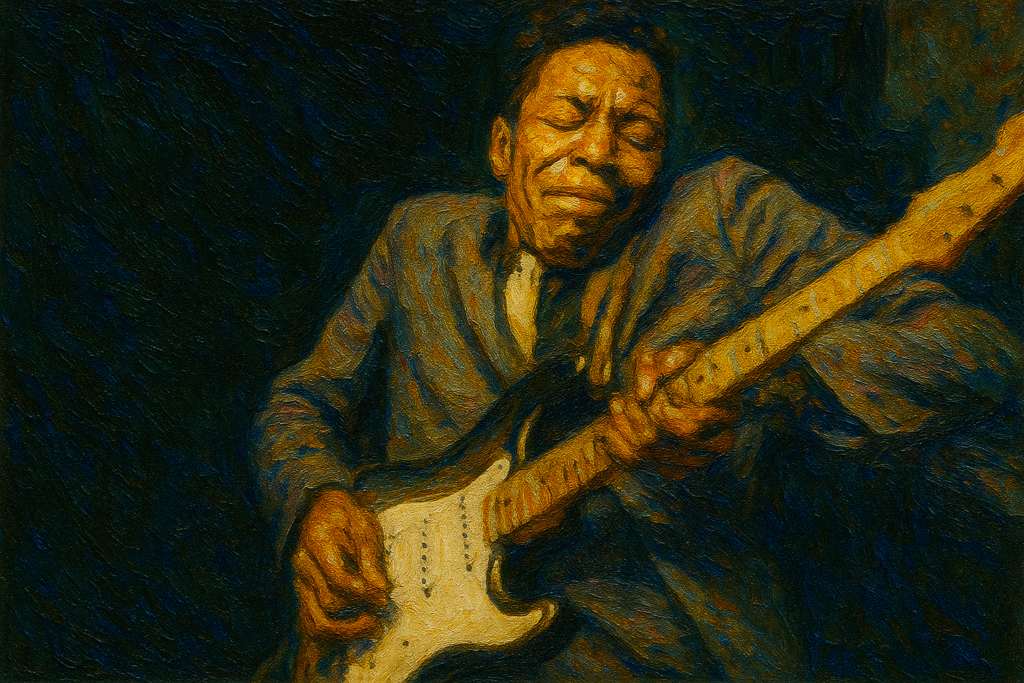

ギターを歯で弾き、背中に回して演奏し、床に寝転がって弦をかきむしる――。

そんな型破りなパフォーマンスでロックの歴史を塗り替えたジミ・ヘンドリックス。そのショーマンシップの源流をたどると、意外な人物に行き着きます。

1960年代、ジミはニューヨークのクラブシーンで活動を始める中、数多くの先輩ギタリストたちの演奏を貪るように吸収していきました。中でも、シカゴ・ブルースの異端児として知られるバディ・ガイのステージは、彼に強い衝撃を与えたと言われています。

背中でギターを弾き、アンプに突っ込むような過激なアクション。

その奔放なパフォーマンスは、ブルースという枠組みを超え、後進のロック・ギタリストたちに大きな影響を与えました。

ヘンドリックスが体現した“狂気の美学”は、決してゼロから生まれたものではなく、バディ・ガイの火花散るようなステージの中に、すでにその萌芽があったのです。

本記事では、ジミ・ヘンドリックスをも魅了した、バディ・ガイの唯一無二のショーマンシップとその背後にある哲学に迫ります。

静寂と爆発:予測不能なダイナミクスの魔術

バディ・ガイのパフォーマンスの核心は、派手なアクションそのものではありません。

彼の真骨頂は、極端なまでに練り込まれた「ダイナミクス(音量の緩急)」のコントロールにあります。

ときに囁くようなピアニッシモで、聴衆の耳を静かに奪い、緊張が張り詰めた瞬間、突如として爆音のギターを叩きつける。

その変化はあまりに唐突で、衝撃的で、ほとんど暴力的ですらあります。

観客の予測を裏切りながら感情を揺さぶり続ける

――その緊張と解放の反復こそが、バディ・ガイのステージが唯一無二である理由なのです。

なぜ彼はギターを「体で」弾くのか?ブルースの感情の肉体的表現

長いシールドを引きずって客席に入り込み、バーカウンターの上でソロを弾き、ギターを歯で、足で、体中で鳴らす。

これらは単なる曲芸ではありません。バディ・ガイにとってそれは音楽というより“感情”の爆発だったのです。

ブルースとは本来、人間の喜怒哀楽というプリミティブ(原始的)な情動を伝えるための音楽です。

彼はその情動を言語や理性を通さず、身体という最も原始的なメディアで伝えようとしました。

ギターを歯で弾くという行為すら、音では表現しきれない「叫び」が形を変えてほとばしった発露だと言えるでしょう。

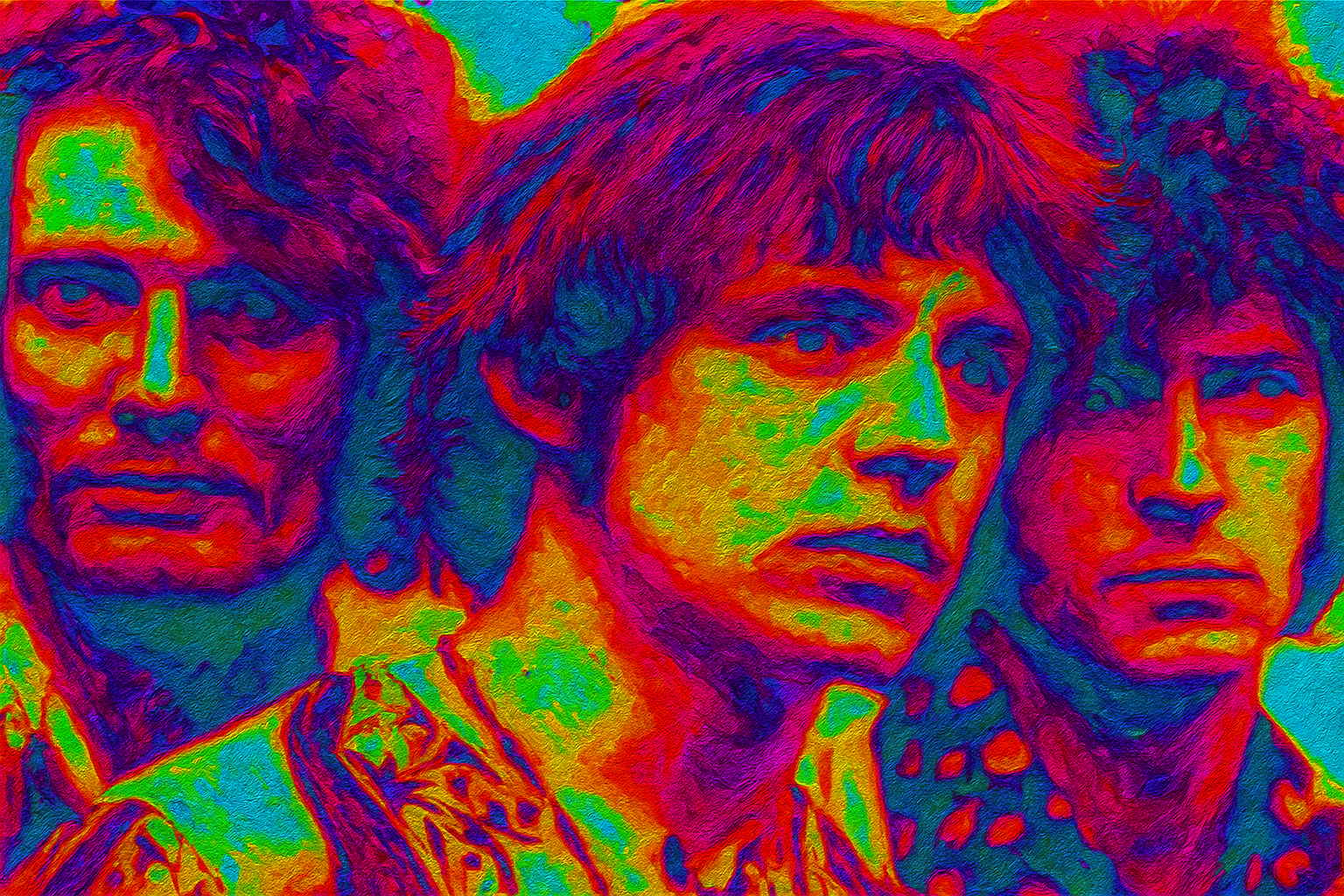

伝説の目撃者、ジミ・ヘンドリックス:神が神から学んだ日

1960年代前半から中盤にかけて、無名時代のジミ・ヘンドリックスはニューヨークやシカゴで活動しながら、数多くのブルースマンの演奏に触れていました。

彼がバディ・ガイのライブを目撃し、強い影響を受けたという証言は、本人や関係者の発言にも残されています。

特に、ギターを身体の延長として扱うそのスタイル

――それは明らかに、後のヘンドリックスのパフォーマンスと重なります。

バディ・ガイがブルースの「感情の肉体的表現」として行っていたそれを、ヘンドリックスはロックの「精神の解放」として昇華したのだと思わずにはいられません。

ブルースの衝動が、バディ・ガイという触媒を経て、ジミ・ヘンドリックスという爆心へと到達しました。

その爆発がなければ、現代ロックの表現はまったく異なる風景を描いていたことでしょう。

チェス・レコードのジレンマ:レコードでは伝わらない男

これほどまでに革新的だったにもかかわらず、なぜ60年代のバディ・ガイは、マディ・ウォーターズやB.B.キングのような商業的成功を収められなかったのでしょうか。

その最大の理由は、彼の真価が「ライブ」にこそ宿っていたからです。

当時所属していたチェス・レコードの制作陣は、彼のステージ上の暴発するようなエネルギーをうまく捉えきれていませんでした。

彼らは、より整理されたフォーマットに沿ったブルース・スタイルをレコードに求め、バディの自由奔放な表現はしばしば抑制されました。その結果、スタジオ音源では彼本来の魅力が削がれ、記録されたのは糸に雁字搦めになったバディ・ガイでしかなかったのです。

ですが本当のバディ・ガイは、観客の目前で火花のように炸裂し何が起こるか分からないステージの只中にいました。

その姿は、当時の海賊版ライブテープや、彼を実際に目撃したミュージシャンたちの興奮に満ちた証言の中にこそより鮮烈に刻まれています。

初心者におすすめの3曲:野生のブルースを体験する

彼のパフォーマンスの断片とその魂に触れるために、まずはこの3曲から聴き始めることをお勧めします。

1. First Time I Met the Blues (ファースト・タイム・アイ・メット・ザ・ブルース)

1960年に録音された、彼のキャリア初期の代表曲。この曲には、彼のスタイルのほとんどすべてが凝縮されています。

囁くような歌声で静かに始まったかと思えば、突如として張り裂けんばかりのファルセット・ヴォイスへと移行し、それに呼応するようにギターが空間を切り裂きます。

この静寂と爆発の極端なダイナミクスは、まさに彼の真骨頂。ブルースという名の「魔物」に初めて出会ってしまった男の、戦慄と興奮が見事に表現されています。

筆者のひそやかな感想:

初めてブルースに会った、と男は歌う。その声は初恋の少女に会ったというよりは、夜道で霊妙な物の怪に出会ってしまったかのようだ。肌を刺すようなギターの音。息を殺した静寂の底から、不意に突き上げられる叫び。その恐ろしさに、しかし、どうしようもなく惹かれてしまう。これは抗いがたい魔性に魅入られた魂の、正直な告白である。

2. Stone Crazy (ストーン・クレイジー)

彼のライブにおけるハイライトであり、そのワイルドな側面が最もよく表れた一曲。

予測不能なフレーズ、過激なチョーキング、そして爆発的なエネルギー。レコード盤からでさえ、彼の狂気じみたパフォーマンスの熱気が伝わってくるようです。

筆者のひそやかな感想:

音は、ただ狂っているのではなかった。

そこには、狂気のうちにだけ差し込む、清冽な光があった。

常識という曇り硝子を破った先に、砕けた破片のひとつひとつが、冷たくきらめいていた。

それは正気では届かぬ音だった。

私は、その音にめまいを覚え、ただ黙って、身を傾けていた。

3. Damn Right, I’ve Got the Blues (ダム・ライト、アイヴ・ガット・ザ・ブルース)

長い不遇の時代を経て、1991年に劇的な復活を遂げたアルバムのタイトル曲。

この曲で彼は、高らかに自らの存在を宣言する。「当たり前だ、俺がブルースをやらなくて誰がやる」。そこには一切の迷いも、媚びもない。

円熟味を増しながらも、一切衰えることのない攻撃的なギターと、ブルースを背負い続けるという強い意志。まさに、生きる伝説の帰還を告げるにふさわしい一曲です。

筆者のひそやかな感想:

冬枯れの木々に俄に稲妻が閃いたかのようだった。

その響きには若さの鋭さではない、沈黙をくぐった者だけの光が宿っていた。

磨かれた銀のように、冷たく、重く、よく通る。

「俺はここにいる」と告げるその音は、誰かに向けたものではなかった。

夜を幾つも超えた男の折れぬ誇りのように、静かに、まっすぐに、そこにあった。

まとめ

バディ・ガイのショーマンシップは、単なる見世物ではありませんでした。

それは、ブルースの感情を理性や様式美といったフィルターを通さず、自らの肉体を通してダイレクトに解放する、極めて純粋で誠実な表現行為でした。

ジミ・ヘンドリックスは、そのパフォーマンスの奥にある魂の自由さを見抜き、自らの表現へと昇華させました。バディ・ガイという偉大な発明家がいなければ、ロックの視覚的表現は、全く違うものになっていたかもしれません。

レコード盤に閉じ込めることのできなかった野生のエネルギー。

それこそが、今なおステージに立ち続ける「最後のブルースマン」、バディ・ガイの真価なのです。

FAQ|よくある質問

- Qバディ・ガイのライブは今でも見られますか?

- A

はい。2025年現在、88歳という高齢ながら、彼は今なおツアーを行っています。

彼の公式サイトなどで最新のツアースケジュールを確認できます。「Damn Right Farewell Tour」と銘打たれたツアーを行っており、彼のライブを目撃できる機会は残り少なくなっているかもしれません。

- Qジミ・ヘンドリックス以外に、彼に影響を受けたギタリストはいますか?

- A

エリック・クラプトン、ジェフ・ベック、ジミー・ペイジ、スティーヴィー・レイ・ヴォーンなど、数えきれないほどのギタリストが彼からの影響を公言しています。特にクラプトンは、彼の不遇時代を支え、90年代の復活の大きなきっかけを作りました。

- Qパフォーマンスだけでなく、ギタリストとしての技術的な特徴は何ですか?

- A

フェンダー・ストラトキャスターから放たれる、クリーンでありながら鋭いトーンが特徴です。囁くような小さな音から、耳をつんざくような大きな音まで、音量のコントロール(ダイナミクス)が非常に巧みで、感情の起伏をギターで表現する能力に長けています。

二十四歳。

夜の静謐と孤独の狂熱、埃をかぶった古いレコードの中に生の輪郭を見出しています。

デルタ・ブルースの倦怠、オルタナティブ・ロックの退廃、そのいずれにも通底する幽かな魂の震えに興味を持っています。

このブログでは20世紀のポップスの音楽の感想・解説を投稿します。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/49e0ce2e.fc679fa1.49e0ce2f.b1c568cc/?me_id=1433120&item_id=11448533&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2F2doriem%2Fcabinet%2F25052801-2%2Fb000005kql.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/49e0d125.cc51d42e.49e0d126.1a2e2564/?me_id=1431904&item_id=10603554&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frecordcity%2Fcabinet%2Fracoon_478%2F3507103m.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント