- ロックやブルースのルーツを、より深く、多角的に探求したい方

- ブルース史を知りたい方

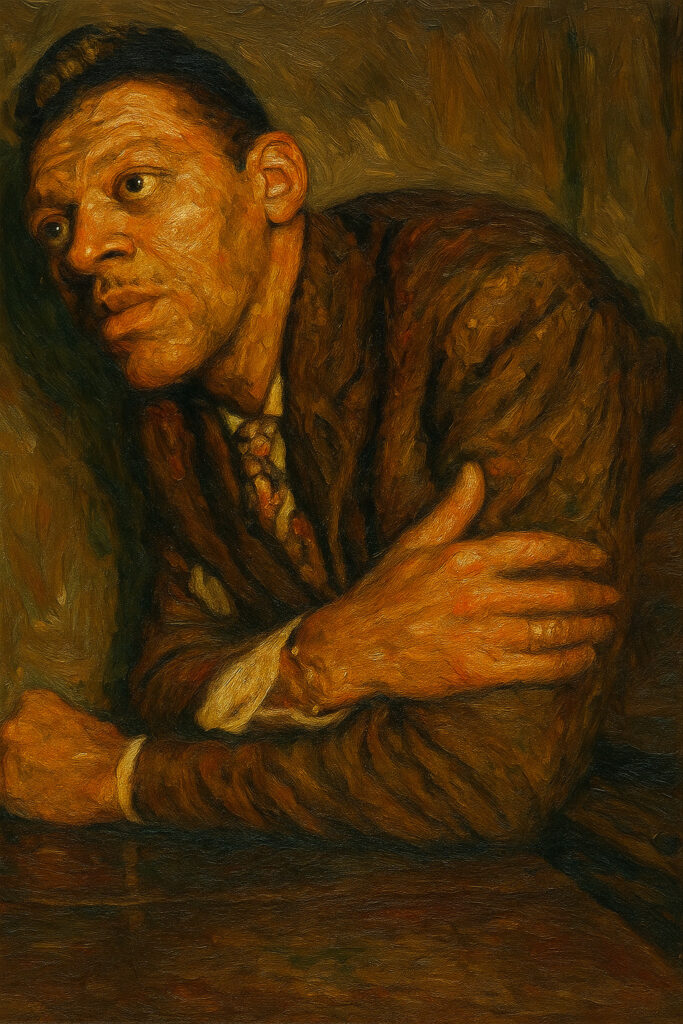

- リトル・ウォルターを深掘りしたい方

- 音楽の歴史を変えた「発明」や「革命」の瞬間に興味がある方

- シカゴ・ブルースの重厚でパワフルなサウンドの秘密を知りたい方

- ハーモニカという楽器の知られざる可能性に驚きたい方

Intro:シカゴの夜に新たな雷鳴が轟いた

1950年代初頭のシカゴ。

南部の農村から夢を抱いてやってきた人々がひしめくその街のクラブでは、

夜な夜なブルースが鳴り響いていた。

マディ・ウォーターズらが弾くエレクトリック・ギターの轟音は都会の喧騒そのもの。

しかし、その圧倒的な音圧の中でかつてブルースの主役の一人であったはずのハーモニカの音色は、

か細く、物悲しく、かき消されようとしていました。

その運命を、一人の天才が決定的に変えました。

リトル・ウォルター。

彼はハーモニカにマイクを握らせギターアンプという名の雷鳴を与えました。

それは、ブルースのいや、20世紀の音楽のサウンドスケープそのものを塗り替える偉大な「発明」の瞬間でした。

この記事では彼がハーモニカをいかにして“雷鳴”へと変貌させたのかその革命の軌跡に迫ります。

革命前夜:伴奏楽器だったブルース・ハープ

リトル・ウォルターが登場する以前、ハーモニカ(ブルースの世界では親しみを込めて「ハープ」(*1) とも呼ばれる)は主にアコースティックな伴奏楽器でした。

カントリー・ブルースの時代からギターの弾き語りの合間に物悲しいメロディを奏でたり、汽車の音を模倣したりとブルースに欠かせない彩りを添えてきました。

しかし、その役割はあくまで歌やギターに寄り添うことでありバンドの中でリード楽器として君臨することは考えられませんでした。

(*1) ハープ: ここでは弦楽器のハープではなく、ブルース・ハーモニカの愛称。

発明の瞬間:マイクとアンプ、そして「手」が生んだ魔法

リトル・ウォルターの革命は一つのシンプルなアイデアから始まりました。

それは、ハーモニカの音をマイクで拾いギターアンプで増幅する(アンプリファイドする)というものです。

しかし彼が起こした奇跡は、単に音を大きくしただけではありませんでした。

彼は安価なブレット型マイクとハーモニカをまるで一つの楽器であるかのように両手で包み込み、密閉された空間を作り出しました。そして、そのマイクを真空管ギターアンプに接続しボリュームを上げることで、アンプに独特の歪み(オーバードライブ (*2))を生じさせました。

(*2) オーバードライブ: 真空管アンプの音量を上げすぎた時に生まれる、自然で温かみのある音の「歪み(ひずみ)」。後のロックギターサウンドの基本となる。

その結果生まれたのは、もはやアコースティック・ハーモニカとは似ても似つかぬ全く新しい楽器の音でした。

太く、暖かく、歪んでいながらも芯があり、そして獰猛で、サックスのように雄弁に歌うサウンド。

彼はハーモニカという楽器の物理的な限界を自らの創意工夫によって突破してみせたのです。

革命の影響:ギターとの対等な対決と、都市の声

この新しい「声」を手に入れたハーモニカはバンドの中での役割を劇的に変えました。

それまでエレキギターの独壇場だったソロの応酬にハーモニカが対等な立場で割って入れるようになったのです。

特に、彼が在籍したマディ・ウォーターズのバンドでは、マディの力強いギターとウォルターの雷鳴のハープが激しく渡り合う様がシカゴ・ブルースのサウンドを決定づけました。

彼のサウンドはまさに「都市の声」でした。

南部ののどかな田園風景ではなく、シカゴのコンクリート・ジャングルの喧騒、熱気、そして危険な匂い。

彼のハーモニカはそのすべてを内包していました。

初心者におすすめの3曲:雷鳴を聴く

リトル・ウォルターが発明した革命の音色。

その衝撃と魅力をまずはこの3曲から体験してみてください。

1. Juke (ジューク)

1952年、彼のソロデビュー曲にして、R&Bチャートで8週連続1位を記録したブルース史上最も重要なインストゥルメンタル(*3) 曲。

この曲の成功はハーモニカが歌なしでも人々を熱狂させ、チャートを制覇できるリード楽器であることを証明しました。

スウィンギーなリズムに乗って彼のハーモニカがまるで一流のジャズ・サックス奏者のように、次から次へとアイデア豊かなフレーズを繰り出す。これぞ、革命のファンファーレです。

(*3) インストゥルメンタル: 歌の入っていない、楽器演奏のみの楽曲。

筆者のひそやかな感想:

その音の粒はまるで磨かれることを知らぬまま、暗い川底にひっそりと眠っていた宝石のようであった。

ひとつひとつは無骨で手のひらを傷つけるような荒々しさを持ちながら、なぜか耳をすり抜けてゆくときには高貴な舞踏の残像を残す。

荒くれ者の魂の奥にそっと宿った気高き美。

その儚い均衡の上にこの曲は奇跡のように身を立てているのかもしれぬ。

2. My Babe (マイ・ベイブ)

ブルースの定型にとらわれないゴスペルのような明るい曲調とキャッチーなメロディを持つ彼最大のヴォーカル・ヒット。

この曲で聴けるハーモニカ・ソロは、彼のサウンドのもう一つの魅力

――つまり、圧倒的な「音の太さ」と「温かさ」

を教えてくれます。

短いソロの中に、彼の優しさとユーモアのセンスが凝縮されています。

筆者のひそやかな感想:

歌はどこまでも素朴で幼き日の手紙のようである。

覚えたての文字で恋心をまっすぐに綴ったような平明さ。

しかし、その行間からふと洩れるハーモニカの響きはインクの染みに似ている。

語られなかった想いが染みとなって滲み、紙の裏側にまで透けて見えるようだ。

激しい嵐をその身に飼った男の心に微かに吹き込む、

一陣のやわらかな風。

3. I’m your Hoochie Coochie Man (フーチー・クーチー・マン)

彼が最高のサイドマンであったことを証明するマディ・ウォーターズとの名演。

マディが地の底から響くような声で「俺はフーチー・クーチー・マンだ」と歌うその直後。

リトル・ウォルターのハーモニカがまるで第二の声、あるいはマディの魂のこだまのように、完璧なタイミングで応える。

このコール&レスポンス(*4)こそ、シカゴ・ブルースの神髄です。

(*4) コール&レスポンス: 「呼びかけと応答」の意。一人が歌ったり演奏したりしたフレーズに対し、別の人が応えるように歌ったり演奏したりする、アフリカ音楽に起源を持つ音楽形式。

筆者のひそやかな感想:

帝王が歌うとき、その影からすうっともうひとつの声が現れる。

それは従者ではない。むしろ帝王の深奥を映す静かな鏡のような存在である。

言葉など持たぬまま魂と魂とが触れ合う。

それは深い絆に結ばれた者だけに許される沈黙の対話である。

二羽の黒い鳥が夜の帳に円を描きながら舞うその一瞬の危うさと美しさ。

音楽はその闇の中に咲く一輪の花のようであった。

まとめ

リトル・ウォルターは単にハーモニカを上手に演奏した男ではありません。

彼はハーモニカという楽器を「再発明」し、その可能性を永遠に拡張した偉大な音の建築家でした。

彼がポケットに入る小さな楽器に与えた雷鳴は、ブルースのサウンドを根底から変え、後のロックミュージックにまで轟き続けることになります。

我々がブルースやロックを聴く時、そのサウンドの奥底には必ず、シカゴの夜に鳴り響いた、リトル・ウォルターの革命の音がこだましているのです。

FAQ|よくある質問

- Q彼は歌も歌ったのですか?

- A

はい。彼はハーモニカ奏者としてだけでなく、優れたシンガーでもありました。「My Babe」のような大ヒット曲をはじめ、多くの録音で彼自身のヴォーカルを聴くことができます。その歌声は、ソウルフルで表現力豊かですが、彼の革新的なハーモニカの影に隠れがちであったことは否めません。

- Qリトル・ウォルターに影響を受けた、現代のハーモニカ奏者はいますか?

- A

二十四歳。

夜の静謐と孤独の狂熱、埃をかぶった古いレコードの中に生の輪郭を見出しています。

デルタ・ブルースの倦怠、オルタナティブ・ロックの退廃、そのいずれにも通底する幽かな魂の震えに興味を持っています。

このブログでは20世紀のポップスの音楽の感想・解説を投稿します。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/497c109b.14f3f0e5.497c109c.83e78c5d/?me_id=1191294&item_id=11551156&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Famericanpie%2Fcabinet%2Flp21%2Fvlp3900715vinyl.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント