- プログレ初心者の方

- キングクリムゾンを深掘りしたい方

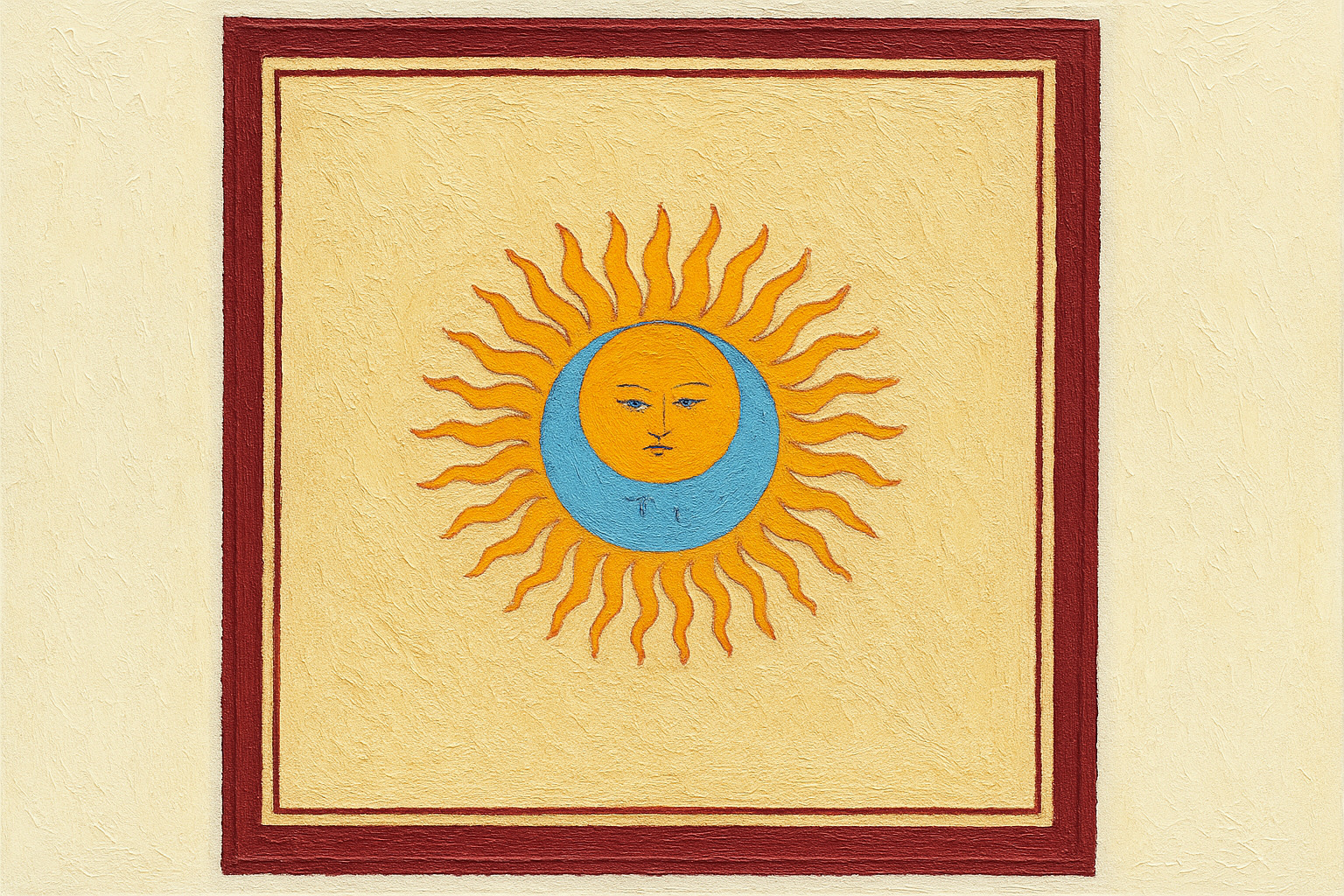

- キングクリムゾン「太陽と戦慄」を深掘りしたい方

- 音楽を言葉や物語と共に深く味わう体験が好きな方

キング・クリムゾンとは、自らを破壊しその残骸の中から全く新しい姿で再生する、不死鳥のようなバンドです。

デビュー作『クリムゾン・キングの宮殿』でロックの頂点を極めた後、バンドは空中分解。

主宰者ロバート・フリップは、過去の栄光を自ら葬り去り全く新しいメンバーを招集しました。

元イエスの天才ドラマー、ビル・ブルーフォード。

元ファミリーの短期在籍を経てクリムゾンで本領を発揮した、パワフルなベーシスト兼ヴォーカリスト、ジョン・ウェットン。

クラシックの素養を持つヴァイオリニスト、デヴィッド・クロス。

そして、フリージャズ界からやってきた鎖や鉄板さえも楽器にする予測不能なパーカショニスト、ジェイミー・ミューア。

この異能の集団が生み出した1973年のアルバム『太陽と戦慄 (Larks’ Tongues in Aspic)』は、もはや前作の面影を留めていませんでした。

それは、ロックミュージックというフォーマットの中で繰り広げられる美しき「太陽」と、暴力的な「戦慄」との、終わりなき闘争の記録。

この記事では、このアルバムに潜む光と闇の哲学を探求します。

「太陽」の側面:壊れそうなほどの静謐な美

このアルバムが持つ暴力性の側面はあまりに有名だが、その対極にある、息を呑むほどに美しい「静」のパートこそが、『太陽と戦慄』のもう一つの顔です。

Book of Saturday

土曜日の午後の、気怠くも穏やかな情景が目に浮かぶような、アコースティックな小品。

ジョン・ウェットンのヴォーカルは、ここでは力強いシャウトを封印し物悲しくも優しい響きを持ちます。

ロバート・フリップのギターとデヴィッド・クロスのヴァイオリンが、まるで恋人同士の会話のように繊細に絡み合います。

しかし、その美しさにはどこか一瞬で壊れてしまいそうな儚さが漂います。それは来るべき「戦慄」を前にした束の間の平穏なのかもしれません。

Exiles

アルバム中で最も叙情的で、壮大な楽曲。

デヴィッド・クロスのヴァイオリンとメロトロンが、広大で、寂寥感に満ちた風景を描き出します。故郷を追われた「追放者(Exiles)」たちの悲哀を歌うジョン・ウェットンの声は、切実な痛みを伴って響き渡ります。これは、単に美しいメロディの曲ではない。それは、喪失を知る者だけが理解できる、崇高で、悲劇的な美の世界です。

この曲が持つ圧倒的なスケール感は、『宮殿』時代の叙情性を受け継ぎながらも、よりパーソナルで、内省的な深みへと到達しています。

筆者のひそやかな感想:

この音色は、澄み切った冬の夜空に似ている。凍てつく静寂のなか、天空の深奥から降り注ぐようなヴァイオリンの音は、聖なるものに触れたときのように冷たくも美しい。

だがその美しさは凛然として気高く、あまりに孤独である。

星々は輝きながらも、互いに決して交わらぬように、この音もまた聴く者の胸に触れることなく、ただ遠く、冷たい宇宙の意志として響く。

その孤独は慰めを拒絶する。

温もりを求めれば求めるほど、我々は、自らの存在が根源的に孤絶していることを、いやというほど思い知らされる。

これは、愛でも悲しみでもなくただ純粋なる「寂」の美学である。つまり、人間の魂が宇宙の沈黙と同化し、無限の孤独を鏡にして己の本質を映し出すそうした刹那の音楽なのだ。

「戦慄」の側面:構築された金属的な暴力

このアルバムの「静」が深ければ深いほど、その対極にある「動」は、より一層の暴力性を帯びます。

その象徴がアルバムのA面の冒頭とB面のラストを飾る、二つのパートに分かれた表題曲です。

Larks’ Tongues in Aspic, Part One

ジェイミー・ミューアが奏でる、か細く、繊細なパーカッションの音で曲は静かに始まります。

それはまるで何かが生まれる前の不気味なほどの静けさです。

聴き手が息を殺したその瞬間、突如として空間を切り裂く、ロバート・フリップの金属的で不協和なギターリフ。

それは後のヘヴィメタルやインダストリアル・ミュージックの産声を思わせる、あまりに過激で暴力的な響きを持ちます。曲はその後、構築されたリフと混沌としたフリー・インプロヴィゼーション(自由即興演奏)の間を往来し、聴き手を極度の緊張状態へと追い込んでいきます。

筆者のひそやかな感想:

この曲は、まさしく音によって描かれた創世記である。漆黒の虚無の底から、ひそやかに、しかし不可避に生まれ落ちるか細き音――それは生命の芽吹きであると同時に、未曾有の崩壊の序章でもあった。

やがて旋律は、理性の支配を逸脱し、秩序の殻を食い破って、咆哮する怪物のごとき存在へと変貌する。構築と破壊、その二つの原理が螺旋状に交錯し、永劫回帰の渦となって聴く者を呑み込んでゆく。

曲が終わったあとに残るのは、甘やかな疲労、つまり、美の極致に触れた者のみが享受し得る、快楽に似た精神の虚脱である。

あたかも魂が一度死に、浄化ののちに新たなる肉体を得て甦ったかのような、陶酔と恍惚の感覚が、静かに、しかし深く、全身を浸していく。

Larks’ Tongues in Aspic, Part Two

アルバムの最後を締めくくるこのパートは、よりロック的なドライヴ感と、凝縮された破壊衝動に満ちています。

ジョン・ウェットンの歪んだベースとビル・ブルーフォードの正確無比なドラムが一体となって叩き出すヘヴィなグルーヴの上を、フリップのギターが狂ったように暴れまわります。

それは、このアルバムで提示された「戦慄」というテーマの一つの結論。

理性のタガが外れた、純粋なエネルギーの爆発です。

原題『ひばりの舌のゼリー寄せ』の意味するもの

このアルバムの哲学を理解する上で、避けて通れないのが『Larks’ Tongues in Aspic(ひばりの舌のゼリー寄せ)』という奇妙でグロテスクな原題です。

「ひばりの舌(Larks’ Tongues)」とは、この上なく繊細で、美しく、儚いものの象徴だと考えます。

それは、このアルバムが持つ「太陽」の側面

――”Book of Saturday”のメロディや、”Exiles”のヴァイオリンの音色を指しているのかもしれないです。

一方、「アスピック(Aspic)」とは肉や魚を煮込んだ煮こごりで固めるフランスの調理法であり、人工的で、冷たく、流動的なものを、無理やり一つの形に「固定」する行為を指します。

つまり、このタイトルは「繊細で美しいものが、知的で厳格な構築物の中に、不自然な形で封じ込められている」という、このアルバムの本質そのものを表しているのではないでしょうか。美しいメロディ(太陽)は、常に暴力的なリフや不協和音(戦慄)によって脅かされ、その緊張関係の中に閉じ込められている。それは美しいが同時にどこかグロテスクで居心地の悪いアートなのです。

まとめ:光と闇の闘争、その壮絶なる記録

キング・クリムゾンの『太陽と戦慄』は我々に安易な答えや、心地よいカタルシスを与えてはくれません。ただ、美と暴力、秩序と混沌、構築と破壊という、人間存在のそして宇宙の根源的な二元性を音の塊として我々の精神に直接叩きつけてきます。

このアルバムを聴くことは、自らの内なる光と闇に対峙する、孤独でしかし豊穣な哲学的体験なのです。その闘争の中からしか生まれ得ない崇高な美がここにあります。

FAQ|よくある質問

- Qこのアルバムの新しいメンバーについて教えてください。

- A

このアルバムで新たに加わったのは、

ジョン・ウェットン(ベース、ヴォーカル)、

ビル・ブルーフォード(ドラムス)、

デヴィッド・クロス(ヴァイオリン他)、

ジェイミー・ミューア(パーカッション)

の4人です。特に、人気バンド「イエス」から移籍したブルーフォードの参加は、大きな話題となりました。

- Qフリー・インプロヴィゼーション(自由即興演奏)とは何ですか?

- A

あらかじめ決められたコード進行やメロディに基づかず、演奏者がその場のインスピレーションだけで、完全に自由に音を出し合う演奏形態のことです。ジャズ、特にフリー・ジャズの世界で発展しましたが、ロックに本格的に導入した例は当時珍しく非常に実験的でした。

- Qこのアルバムの次に聴くべきキング・クリムゾンの作品は何ですか?

- A

この『太陽と戦慄』期のサウンドをさらに突き詰め、よりヘヴィでダークになった傑作『Red (レッド)』(1974年)がおすすめです。この2枚を聴くことで、70年代クリムゾンの神髄を深く理解することができます。全く違うクリムゾンを体験したい場合は、80年代にニューウェーブの要素を取り入れた『Discipline (ディシプリン)』も必聴です。

二十四歳。

夜の静謐と孤独の狂熱、埃をかぶった古いレコードの中に生の輪郭を見出しています。

デルタ・ブルースの倦怠、オルタナティブ・ロックの退廃、そのいずれにも通底する幽かな魂の震えに興味を持っています。

このブログでは20世紀のポップスの音楽の感想・解説を投稿します。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/49e0d125.cc51d42e.49e0d126.1a2e2564/?me_id=1431904&item_id=10680840&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frecordcity%2Fcabinet%2Fracoon_47%2F3539980i.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a50c6d7.64c95ec0.4a50c6d8.47072a22/?me_id=1269553&item_id=12546548&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbiccamera%2Fcabinet%2Fproduct%2F4281%2F00000006610786_a01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント